釣り最強カートと呼ばれるマグナカートを購入

これまで電車釣行で利用していたダイワのシークルキャリーⅡ

こいつはクーラーボックスにキャスターとハンドルが付いているクーラーボックスで電車釣行時に非常に便利なクーラーボックスである。

個人的には電車釣行ベストパートナー賞を与えたいぐらいのモデルであると考えている。

一方で、シークールキャリーには個人的には不満な点が何点かあった。

例えば、「車輪が小さく運搬音が大きい」「蓋が硬く開け閉めに力がいる」「水抜き穴がワンタッチではない」「蓋が外れず洗いにくい」「車輪が壊れやすい」などである。

まぁ、これらのデメリットを打ち消して余りある程、電車釣行に向いたクーラーボックスなのだけど、蓋のロックが壊れたのを機に新しいクーラーボックスを新調することにした。

キャリータイプではない普通のタイプであるシマノのフィクセルベイシス 22L (ベージュ) モデルである。

持ち運び、蓋の開け閉めのしやすさ、水抜きのしやすさ、保冷力などを吟味した上での選択であったので使い勝手は抜群のクーラーボックスだ。

ただ、車輪がついているわけではないので、電車釣行でこのクーラーボックスならびにタックルバッグを運ぶためのキャリーカートを準備する必要がある。

色々調べてみた結果、「マグナカート」がパワフルでアルミ製のモデルもあり錆びにくく釣り最強という情報を得たので、とりあえずマグナカートを購入してみた。

実際に本記事の執筆までにこのマグナカートを3回使い電車で釣りに出かけた。

1度目はタチアジで金沢八景、2度目はウィリー五目で金沢漁港、3度目はビシアジで鮫洲である。どの釣りも電動リール&バッテリーを持って行くいわゆるフルセット釣行をした。

そのたびに色んな課題や注意点、さらにはその解決策について見えてきたものがあるので記事としてまとめて行こうと思う。

これからマグナカートを購入する方々の参考になれば幸いだ。

3回の釣りを通じた所感

良かった点

とにかく、マグナカートは非常に堅牢で、釣りの荷物程度の重さではびくともしないというのが最大の評価ポイントだ。

タックルバッグで重さは10kg以上。3回のうち2回はクーラーパンパンであったので30kg程度はあったかと思うと、それだけで荷物の量は40kgとなる。それらを(軽々ととまでは言えないが)電車で持ち運ぶことが出来た。

経路的には乗り換えが2回発生する経路で、そのうち1回はJR川崎駅から京急川崎駅という、多少、段差のある道を歩いていく必要のあるような乗り換えであるが、そこでつまずくことは無かった。

特に安定性と静粛性はシークール時代に比べると格段に良く、多少の段差でもびくともしないし、タイヤが大きいので電車の乗り降りの際の隙間も楽に超えられる。

また、多少、勢いよく電車から降ろしても、全体が頑丈なので安心感がある。キャリーのハンドルの高さもシークールキャリーより高く使い勝手が良い。さらにはコンパクトに折りたため、収納のしやすさがバツグンである。

たしかに、SNS界隈で最強キャリーカートと謳われるだけのことはある。

注意が必要な点

但し、メリットだけではない。荷造り含めてマグナカートを利用する際にはいくつかの注意が必要な点が見えてきた。順番に解説していこうと思う

底板が直接地面に触れる

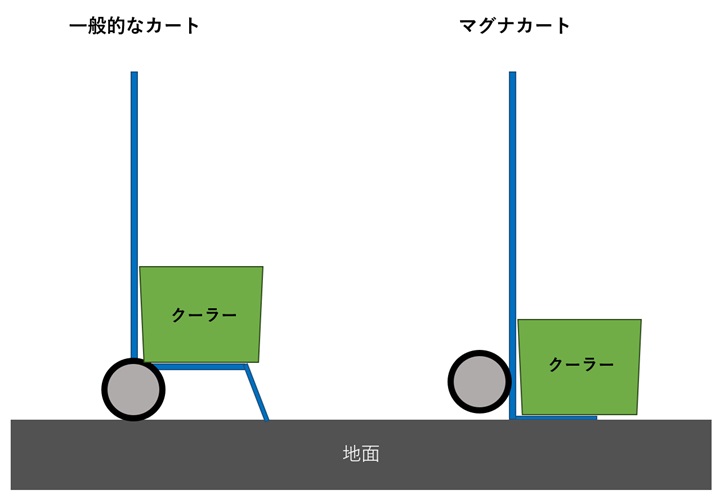

マグナカートは他の一般的なキャリーカートと違い、底板が直接地面に接地し、タイヤが浮くような形になっている。これは、底板を運びたい荷物の下に滑り込ませて、てこの原理で起き上がらせることが出来るように、このような設計になっていると考えられる。

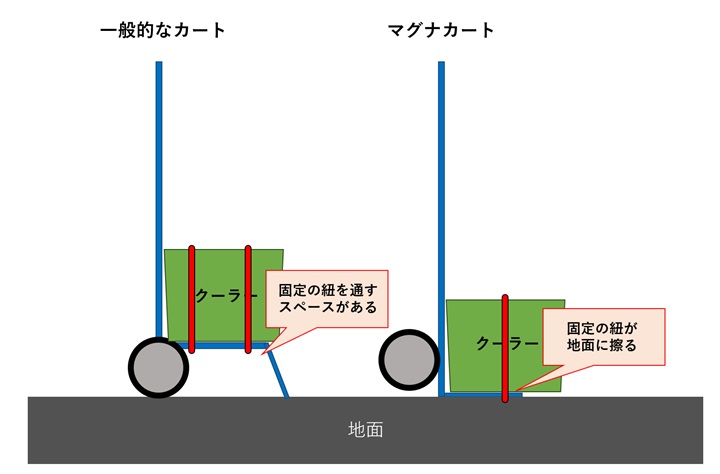

底板が地面に接触することで生じるデメリットは2つある。

1つ目は金属部分が直接地面に接地するため地面に傷がつきやすくなるということだ。自宅のガレージのコンクリート部分や玄関のタイル部分が傷つく恐れがある。当然電車の床に傷が付くという可能性もあるわけだから、引きはじめと引き終わりには細心の注意を払うようにしている。

2つ目は荷物を固定するロープが地面と擦れてしまうため縦にかけにくいということだ。以下の図のように一般的なキャリーカートの場合、クーラーを置く面と地面との間にスペースがあるため、普通のゴム紐タイプのロープで縛ることができるが、マグナカートの場合はゴム紐だと地面を擦ってしまい破断の原因となりそうだ。

底板が小さく動き出し時に荷物がグラつく

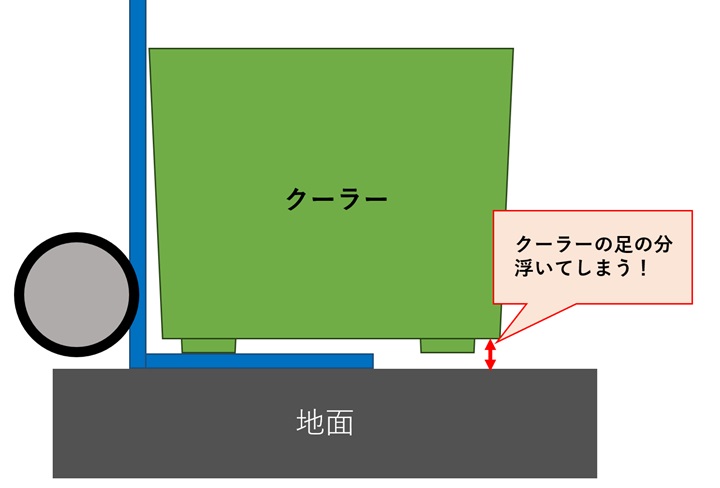

マグナカートは折りたたみ性能が高い反面、荷物を載せる底板の面積が狭くデザインされているため、足が付いたクーラーボックスを乗せると安定せずにグラついてしまうというデメリットが存在する。

上図のようにクーラーには4つの足が付いているが、マグナカートの底面部分の面積が少ないためクーラーの足が底板からはみ出してしまう。

実際の写真がコチラ。

結構無視できないぐらいの隙間が空いてしまっている。

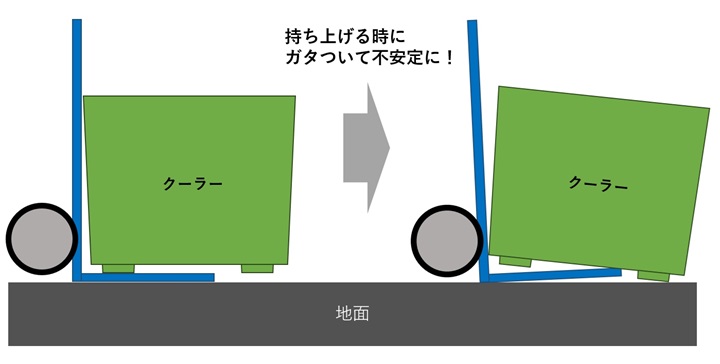

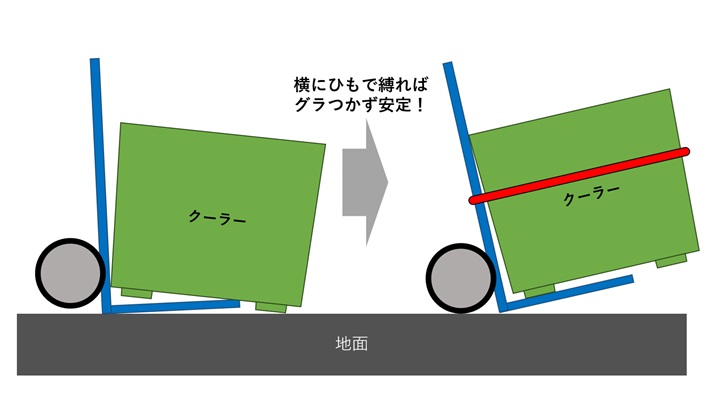

この結果、マグナカートを引き始める際にクーラーがグラグラと揺れて安定しないという事象が発生する。イメージ図としてはこのような感じだ。

エスカレータはマジ危険

そもそも大きな荷物を持っているときにエスカレータに乗るのはご法度であるわけであるが、シークールキャリーはかなり良く作られていて、エスカレータに乗せても、丁度、エスカレータの踏み板に綺麗に収まってくれるため手を離しても安定してくれる。(無論、安全のため手を離すことはオススメしない)

一方、マグナカートにクーラーボックスを乗せた場合は、車輪がクーラー本体よりも手前側にせり出しているため、エスカレータの踏み板からクーラーボックス本体が大きくはみ出してしまう。当然、手を離すと転げ落ちてしまう。これは非常に危険である。そのため、マグナカートでのエスカレータの利用は避けた方が良いだろう。

現時点最良の荷造り手法

さて、上記のようなデメリットを踏まえたうえで、どのように荷造りをしていけばいいのかを考えよう。

釣行1回目・2回目は荷締めベルトを利用!

まずはどのようにクーラーボックスとタックルバッグをマグナカートへと固定していくのか?というところからスタートだ。

デメリットの部でも説明したように、ゴム紐を縦に使ってクーラーボックスとタックルバッグを固定するとゴム紐が地面と擦れてしまう。

そこで、まずは、荷造り用の荷締めベルトを利用することにしてみた。荷締めベルトであれば底面と地面との間を通してもさほどダメージは少なそうである。

これを使った結果、このような荷姿となった。

うん、悪くない悪くない。見た目は綺麗だ!

特に、シマノのクーラーボックスとタックルバッグには荷締めベルトを通す穴があらかじめついているので非常に綺麗。

ただ、この荷造りで2回釣行した中で、いろいろ欠陥が見えてきた・・・

欠陥1:カートとの固定が甘い

どれだけ荷締めベルトを締めても使っているとなぜが徐々にベルトが緩む。そしてマグナカートごと荷物を持ち上げてみるとベルトが滑って荷崩れを起こしてしまう。

原因はこれだ。

マグナカートの底面が台形形状をしており、その斜辺部分に荷締めベルトが通過してしまうことでちょっとしたゆるみでベルトがズレてしまうのだ。

この影響で釣行2回とも1回荷崩れを起こしてしまった。これでは快適に使えるとは言い難い。

欠陥2:ちょっとした開閉が不便

電車釣行では途中でコンビニに寄って飲み物や食べ物を購入することも多い。買ったものは手に持っていても良いのだが、やはり、タックルバッグの中に収納したいものだ。

そのような、ちょっとだけ、タックルバッグをオープンしたいという場合でも、荷締めベルトを使った荷造りの場合はベルト全体を緩めて、ずらす必要がある。

当然、上に載っているタックルバッグだけ開閉しようとした場合でもマグナカートとクーラーボックスの連結も解除されてしまうので、例えば、途中からタックルバッグを肩にかけて、クーラーだけマグナカートで引っ張るといったような運用に柔軟に対応することが難しい。

欠陥3:荷締めベルトをクーラーボックスとタックルバッグのベルト通しに通すのが難しい

先に、シマノのクーラーボックスとタックルバッグには荷締めベルトを通すための穴があると記載したが、これが結構通すのが難しいのだ。

おそらく、荷締めベルト側に細工をすれば多少は通しやすくなるのだろうが、通したベルトを引き抜く際にクーラーボックスについているハンドルが邪魔をして中々通らずイライラする。

ハンドルを外せば通しやすくなるのだが、そうすれば今度は船宿についた後や家出の持ち運びがしにくくなる。

というわけで荷締めベルトを諦めて次なる策を講じることにした。

3回目はゴム紐とCPラゲッジネット

さて、3回目の釣行前に荷造りの方法を本格的に検討することにした。

1回目・2回目で分かってきたのが、まずは一番下に置くクーラーボックスをマグナカートと安定的に固定することが一番重要であるということだ。

クーラーボックスとマグナカートが安定的に固定されていれば、それはすなわち、シークールキャリー状態なわけなので、あとはその上に乗せるタックルバッグを固定すればよいだけの話だ。

検討1:マグナカートとクーラーボックスの固定

まず、クーラーボックスを安定的に固定するために検討したのがゴム紐を使った荷造りである。

前述のとおりマグナカートにクーラーボックスを乗せるとその足の高さ分だけ浮いてしまうことにより引きはじめにクーラーボックスがグラついてしまう。

これに対して横方向にゴム紐で力いっぱい締め付けてあげればマグナカートと固定されグラつきを軽減できるのではないか?と考えた。

利用したのはバイクや自転車の荷物運び用で購入したサギサカのゴムロープである。

このロープは以下のように片方がリングに片方がフックという形状になっている。

まずはこのリング側をマグナカートに通して固定をする。

あとはクーラーボックスを乗せたうえで、これを力いっぱい巻き付けていく。もうゴムがこれ以上伸びないよ!というぐらい強いテンションを掛けてあげるのがポイントだ。

ゴムロープで固定した結果、狙い通りクーラーボックスのガタツキがおさえられ、マグナカートと安定的に固定することができた。

検討2:タックルバッグの固定

さて、続いてタックルバッグの固定だ。

検討1でしっかりとクーラーボックスとマグナカートが固定されているのであればあとはタックルバッグをクーラーもしくはマグナカートに固定するだけである。

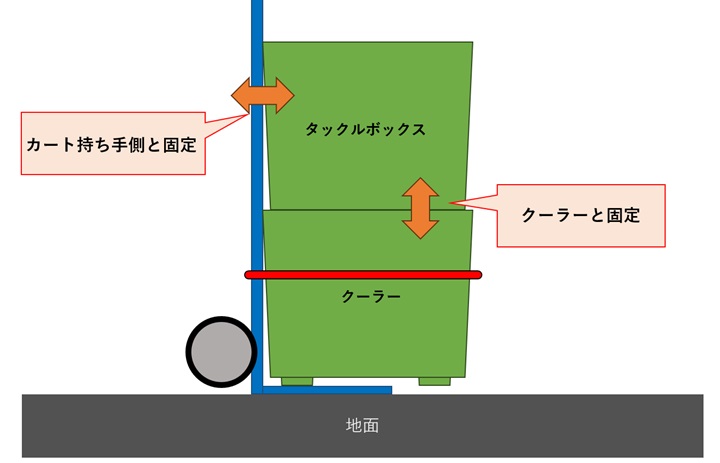

マグナカート動き出し時にかかる力と反対方向の力を意識しながら固定するのがより安定しそうである。

つまりは、クーラーボックスとの固定プラスマグナカートのカート持ち手側と固定すれば安定しそうだ。

このような固定を実現できて、なおかつ、前述のようにタックルボックスの開け閉めをするのに最適な固定方法は・・・

そう、シークールキャリー時代に使っていたCPラゲッジネットを流用することである。

このCPラゲッジネットは6つフックが付いておりそれらを使って固定をしていくのだが、シークールキャリーのようにフックポイントが設計されているわけではないので試行錯誤で見つける必要がある。

いろいろ試してみた結果、2つをマグナカート背面下部の黒い部分に、4つをクーラボックスの取っ手部分に装着するのが良さそうであった。

これで3回目の釣行へ行ってきたわけだが、もう、まったくもって問題点が改善され、かなり安定した電車釣行ができるようになった。

さらに、予想していなかった良い点をしては、ゴムロープの一端をマグナカートに固定している状態となっているため、荷物を降ろし、マグナカートを折りたたんだ際に本体にゴムロープを巻いておけば綺麗に収納できるということだ。

釣行直前になって「あれ?ゴムロープはどこだ?」なんて探し回る必要は皆無となる。これは良いね!

結論と今後の改良

結論として3回目の釣行時に実施した固定方法が現時点でのマグナカート最強の固定方法であるといえる。

具体的には、クーラボックスとマグナカートをゴムロープで横方向に固定し、その上にタックルボックスを乗せて、CPラゲッジネットでクーラボックス及びマグナカートとタックルボックスを固定するという方法が現時点で最強のようだ。

ただし、より安定した運搬のために以下の点を改良していきたいと考えている。

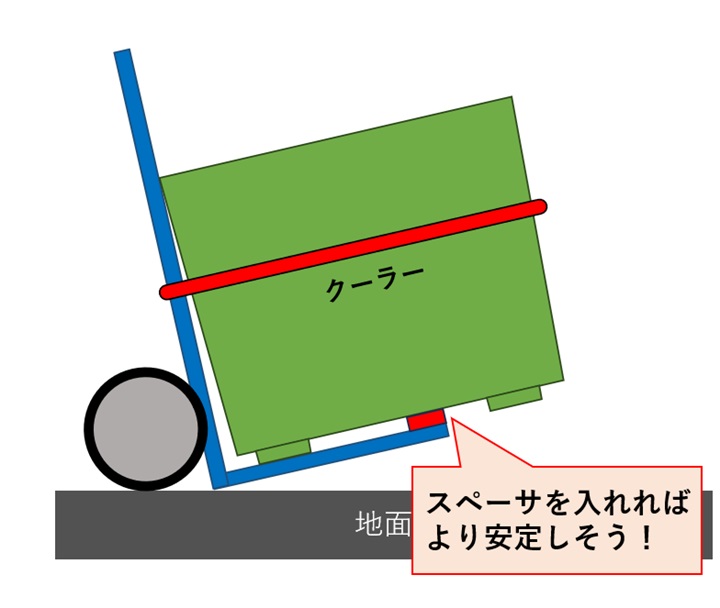

改良点1:マグナカート底面とクーラーボックスの隙間を無くすスペーサを貼付

ゴム紐で固定したとて、マグナカートの上にクーラボックスを乗せた際に発生する隙間が埋められたわけではない。この隙間を埋めるようなスペーサーを張り付けるとより安定するだろう。

改良点2:マグナカート底面と地面の接地面にゴムを貼付

マグナカートの底面部を自宅の玄関タイルなどがこすれて傷をつけたり破壊したりしないように両面テープでゴムを張り付けるなどして、より使い勝手の良いキャリーカートに改造していくのはありかと思う。

もしくは、底面部に車輪を取り付けるというアイデアもある。ただ、これは少々改造に手間がかかるので、とりあえずは保留としておこう。

おわりに

今回、マグナカートを使った電車釣行時の荷づくりのベストプラクティスについて考えてみた。

まだ3回程度しか使っていない状況ではあるがある程度の解が見えてきたように思う。

これからもマグナカートを使い倒していきながらより良い使い方を模索していきたい。

コメント