船釣りにどんどんハマっていくと、いろんな釣りものを試してみたくなるもの。

最初はLTアジやシロギスからスタートし、カサゴやカワハギでは飽き足らず、タチウオ、マダイなどいろんな魚種をターゲットとし始めるとどうしても避けては通れないのは電動リール。

LTアジ(40号ビシで深さ30m)や、秋ごろまでのタチウオ(オモリ60号で深さ50m)ぐらいまででは手巻きの両軸リールで問題はないが、走水のビシアジ(オモリ130号で深さ70m)ぐらいから手巻きは怪しくなり、ヤリイカ(オモリ100号前後で深さ150m)になると手巻きではほどんど苦行となることが予想される。

本記事では私が初めて電動リールを買う際に調べた内容をまとめたものでありますが、いろいろ分かってきた使い勝手や新製品情報も含めて追記しております。

【追記情報】

2024年6月:新製品の情報を考慮したうえで記事全体を見直しました。

結局1台買うとすればどれがいいんですか?という疑問をぶつけられることが多くなってきたので、細かい話はさておき、とりあえず1台ほしいという方向けにこちらの記事を作りました。ご参考にしていただければ幸いです。

電動リールの3要素

電動リールはシマノ・ダイワをはじめとしたいくつかのメーカーの製品があり、初見ではどれを使っていいのかも悩ましい限りである。基本的にはシマノかダイワの電動リールを好みで選べばいいのだが、大きく以下の3つの要素をベースに考えると良い。

- サイズ(糸巻量)

- パワー(巻上力)

- 価格

サイズ(糸巻量)

まず一番重要なのは電動リールのサイズ。サイズといってもリール本体のサイズだけではなく、どれだけの太さのラインをどれだけ巻けるか?(糸巻量)が重要となる。

どんなに良い電動リールを持っていても、釣りたい魚がいる深さまでの糸が巻けなければ話にならない。まずは自分が釣りたい魚の仕掛けを調べることからスタートしよう。

例えば、東京湾のビシアジ(走水など)であれば 130号のビシを使うのでPE4~5号の道糸を使うことが多く、深い時には70m ~ 100mの棚を攻めることもある。

おおよその目安であるが、自分が釣りたい深さの2倍程度PEラインが巻けるリールを準備しておけば高切れしても、残りのPEラインで釣りができる。

例えば、ビシアジの場合であればPE3号~4号を使って水深100m以浅を狙うため、PE3号~4号を200m 以上巻けるリールがサイズ的にはベストである。

但し、大きすぎるサイズのリールは取り回しが難しかったり、疲れの原因にもなるため、大は小を兼ねるというわけでもないのが悩ましいところだ。

どれだけのラインがどれだけの長さ巻けるのかは各リールのスペックシートをメーカのWebサイト等で見ると確認できる。(本記事内では後述する)

パワー(巻上力)

糸巻量に次いで重要な要素はパワーである。運よく?魚を掛けることができても、その魚を船の上まで引っ張り上げることができなければ、魚が釣れたとは言えない。

魚のパワー?青物釣るわけじゃないからそこそこでいいか?と最初安易に考えていたが、実際は「仕掛けの重さ」と「魚の重さ」と「魚の引き」よりも電動リールのパワーの方が上回っていないと魚は上がってこない。(浮力等は割愛)

さらに、仕掛けによっては複数の針を使って複数の魚を同時に釣る「多点掛け」を狙うものもある。そうなってくると、「魚の重さ」と「魚の引き」は何倍にもなる。

例えば、スルメイカ釣りなどでは、下手をすると5杯も6杯もビール瓶サイズのスルメイカが付いてくることがある。このイカをある程度のスピードで上げてくるとなるとかなりのパワーが必要だ。

リールがどれだけのパワーを持っているのかについても各メーカのWebサイトに掲載されているがこちらがちょっとわかりにくい。

シマノの場合は「シマノ巻上力」「実用巻上持久力」「最大巻上速度」「実用巻上速度」などの言葉が並び、ダイワの場合は「最大巻上力」「常用巻上速度」「JAFS基準巻上力」「JAFS基準巻上速度」となっている。

それぞれの定義については以下のリンク内のQ&Aで詳しく解説されているので適宜ご利用いただきたいが、シマノとダイワではスペックシートに書かれている数値の基準が異なるため単純に比較することができないということに注意する必要がある。

実際に電動リールを選ぶ際には、シマノとダイワを比較することも多い。今回はシマノの「実用巻上持久力」とダイワの「JAFS基準巻上力」を比較する必要がある。ただし、言葉からもわかる通り数値上は 最大巻上力 > 実用巻上持久力 となるはずなのでそこを差し引いて考える必要がある。

パワーについては各社とも価格の高いモデル、上位モデルの方が当然のようにパワーアップしているわけであるが、ダイワであればレオブリッツシリーズ(S以外)、シマノであればフォースマスターシリーズ以上を購入すれば、よっぽどの釣り(マグロ等)をしないのであれば問題ないだろう。

価格

電動リールを購入するうえで一番気になるのがやはり価格。予算が無限であれば最高のリールと最高の竿を選べば良いがそういうわけにはいかない。一生懸命貯めたお金を握りしめて釣具屋に行くわけなので、なるべく安価に抑えたい。

価格については当然スペックの高いものになればなるほど当然高くなる。ところが同じシリーズの電動リールであればサイズによる価格差はあまりない。

たとえば、シマノのフォースマスターシリーズであれば、大型のフォースマスター6000と小型のフォースマスター600では購入場所にもよるが両方とも6万円~7万円で購入可能となる。

シマノ・ダイワの電動リール

ここからは、電動リールの主なメーカである「シマノ」と「ダイワ」のリールについて見ていこうと思う。俺はシマノ派だ!という人はダイワのところは飛ばしてもらってもいいし、ダイワ派の人はシマノのところを見なくてもOKである。

シマノの電動リールラインナップ

シマノの電動リールは上位モデルから順に

ビーストマスター > フォースマスター > プレイズ > プレミオ

となっており、価格もこの順番で高額である。

また、プレミオは安価(実売2万円台)で初心者向けとも紹介されているが、3000番しかラインナップがないためあまり積極的に選ぶ必要はないと考えている。

サイズは各モデルとも共通で、

200番:PE0.8-270m / PE1号-220m / PE 1.5号-150m

300番: PE0.8号-400m / PE1号-300m / PE1.5号-200m

400番: PE2号-200m / PE3号-140m / PE4号-100m

600番: PE2号-300m / PE3号-200m

800番: PE2号-470m / PE3号-300m / PE4号-230m

1000番: PE3号-400m / PE4号-300m / PE5号-200m

2000番: PE3号-500m / PE4号-400m / PE5号-300m

3000番: PE4号-400m / PE5号-350m / PE6号-300m

4000番: PE5号-600m / PE6号-500m / PE8号-300m

6000番: PE6号-750m / PE8号-600m / PE10号-500m

9000番: PE6号-1100m / PE8号-900m / PE10号-650m

となっている。

実用巻上持久力はリール自体のサイズが大きいほど強く、同じサイズであれば上位モデルの方が強い。また、同じサイズでも MD(モンスタードライブ) や XP(エクストラパワー)といった添え字がつくとパワーアップされている。ちなみに、EJは電動ジギングモデルだ。

例えば3000番クラスを例にとってみると以下のようになる。

- ビーストマスターMD3000: 14kg

- ビーストマスター3000EJ: 13kg

- ビーストマスター3000XP: 13kg

- ビーストマスター3000XS: 10kg

- フォースマスター3000XP: 11kg

- フォースマスター3000: 11kg (2022年モデル)

- プレイズ3000XP: 7.5kg

- プレイズ3000: 6kg

- プレミオ: 4.4kg

ただし、リールの番手(糸巻量)が違っていてもボディサイズやパワーが同じというモデルも存在するので注意が必要。この手のリールは同じボディでスプール(糸を巻く部分)を深くするなどして糸巻量を増やしている。

例えばフォースマスターの場合だと以下のようになる。

- フォースマスター200: 3kg

- フォースマスター600: 6kg

- フォースマスター1000: 8.5kg

- フォースマスター2000: 8.5kg

- フォースマスター3000/XP: 11kg

- フォースマスター6000: 14kg

- フォースマスター9000: 14kg

この場合、例えばフォースマスター1000と2000では同じボディサイズのリールであるが糸巻量だけが違うと考えてもらえると良い。ただし、フォースマスター1000は2021年モデルからタッチドライブが搭載されたため実質的に同じボディとは言えなくなってしまった。

ダイワの電動リールラインナップ

ダイワの電動リールは上位モデルから順に

シーボーグ > レオブリッツ > レオブリッツ(Sシリーズ)

となっており価格もこの順で高額である。

この他に深場やキハダなどを狙うサイズのリールとして、マリンパワーやシーパワーというデカいリールもあるのだが、東京湾などの通常の釣りでは使用しないため本記事では割愛する。

サイズは各モデルとも共通で、

200番: PE2号-300m / PE3号-200m

300番: PE3号-400m / PE4号-300m / PE5号-200m

400番: PE4号-350m / PE5号-300m

500番: PE5号-350m / PE6号-300m

600番: PE5号-500m / PE6号-400m

750番: PE8号-500m / PE10号-400m

800番: PE8号-600m / PE10号-500m

となっており、シマノに比べるとサイズのラインナップが少なく、モデル選びに頭を悩ませることは少なそうな印象を受ける。

JAFS基準巻上力もシマノ同様にモデルによって変わってくるが、

- シーボーグ200J: 9kg

- レオブリッツ200J: 8kg

- シーボーグ300MJ: 13kg

- シーボーグ 300J: 14kg

- シーボーグ G300: 14kg

- レオブリッツ 300J: 10kg

- シーボーグ G400: 14kg

- シーボーグ500MJ/500MJ-AT: 22kg

- シーボーグ500JP: 19kg

- シーボーグ500JS: 15kg

- レオブリッツ500JP: 15kg

- レオブリッツ500J: 14kg

- レオブリッツS500: 11kg

このようにリールのサイズが大きい方がパワーが強く、同じサイズでは上位モデルの方がパワーが強いことがわかる。

ちなみに、G がついているモデルは高耐久モデルのようだ。

ダイワにするかシマノにするか?(JOG vs タッチドライブ)

初めて電動リールを買おうとする人はダイワのリールにするか、それともシマノのリールにするかかなり悩むと思う。

正直、シマノの電動リールもダイワの電動リールも良くできており、どちらを選んでも後悔することは少ないと思う。

基本的な性能は大きく変わらないが、釣り人にとって一番違うと感じるところはおそらく「スピード調整機構」であろう。

ダイワの場合はJOGパワーレバーと称した片手で操作できるダイヤルをリール上に配置しており操作性が良くかなり多くのファンの心を掴んでいる。

出典:ダイワ公式サイト

出典:ダイワ公式サイト

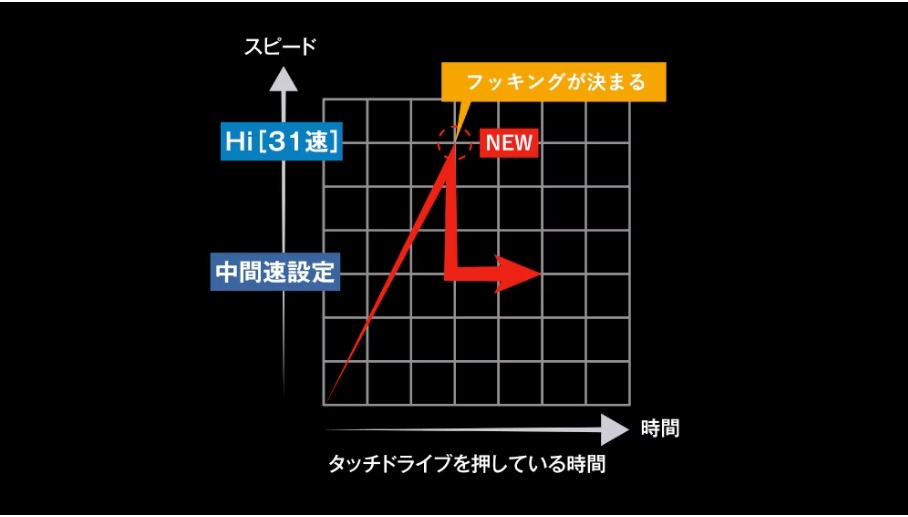

一方でシマノは「タッチドライブ」という片手で操作できる新しいタイプのスピード調整機構を備えているリールが小型リールの中でも増えてきた。ただ、なかなか癖が強くて馴染めない人も多いと聞く。

出典:シマノ公式サイト

出典:シマノ公式サイト

私はシマノのリールを愛用しているがタッチドライブについては中間速の設定をしっかりとすれば使い勝手はそこまで悪くない。2023年モデルのフォースマスター600からはファイト速設定などより柔軟な設定ができるようになったようである。

ここら辺もユーザのニーズや使い勝手に合わせて柔軟に進化している印象である。

ただ、完全初心者の場合はJOGレバーや通常の捻るタイプのレバーのついているリールの方が安心かもしれない。シマノの小型リールでも初心者をターゲットとしたプレイズシリーズにはタッチドライブではなく従来のレバー式が採用されている。

ダイワにするかシマノにするかは完全に好みの問題なのでできれば実際に触って使ってみてから判断してほしいと思うが、なかなかレンタル等でこれらの機種を触る機会も少ないだろう。

少なくとも釣具屋等触ってみてから購入することを強くお勧めする。

個人的には、人に無難に勧めるのであれば、ダイワかな・・・自分で使うのであればシマノのタッチドライブだけど・・・

対象魚別!おすすめ電動リール!

さて、ここからが本題。それではどの電動リールを選ぶべきか。

これまで私が電動リールで釣りをしてきた経験からいくつかの対象魚について記載していきたいと思う。

ビシアジ

東京湾のビシアジ・・・例えば走水沖のビシアジなんかは130号のビシを使って釣りをするため道糸はPE3号~5号で深さは深いところで100m前後。PE4号が200m巻けると問題ないようである。

最近ではPE2号で80号ビシを使う場合もあるようなので、その場合はより小さいモデルでもOKだ。

シマノなら 800番~2000番

シマノであれば 800番~2000番あたりがちょうど良い。

600番だとちょっと道糸が足らなくなる可能性があるが フォースマスターシリーズであればモーターも強い(実用巻上持久力 6kg)ので600番でも良さそうだ。船宿によってはPE2号で80号のビシで釣らせてくれるのでそういう場合もフォースマスター600はピッタリだ。なお、2023年にフォースマスター600はモデルチェンジをしておりフォールレバーが搭載されている。

フォースマスター1000は 2021年5月にモデルチェンジをしタッチドライブを搭載したので、タッチドライブが好きに慣れそうなのであればこのモデルも良いだろう。

タッチドライブが苦手なのであれば2023年にモデルチェンジをしたフォースマスター2000が良さそうだ。

一つ値段を落としてプレイズにするのであれば実用巻上持久力が 6kg ある800番や1000番を選びたい。

ダイワなら 300番~400番

ダイワであれば 300番か 400番が丁度よい。ラインナップとして豊富なのは 300番サイズ。2023年に新しく発売となったレオブリッツ300Jなどは超オススメである。

また、2023年にシーボーグ400Jというリールも新しく出ているので他の釣りと合わせて使うのであれば400Jというサイズも良い。

PE2号で80号ビシを使う前提であれば200番でOKだ。こちらであればモデルチェンジをしたレオブリッツ200Jなどがピッタリだ。

ビシアジ実釣レポート

ちなみに私はフォースマスター2000にPE3号~PE5号を常に巻いているのでビシアジはいつもこれを利用している。

たまに、PE2号で80号ビシで釣りをする際はフォースマスター600DHを使っている。この際、中間速設定を13にしており急な早巻きを防止している。

ヤリイカ・スルメイカ

ヤリイカ・スルメイカ釣りの場合、150号前後のオモリを使って深さ150m前後で釣りをすることが多いようである。道糸の太さはPE4号が基準ではあるが、最近はPE3号を使う人も多い。つまりはPE4号を300m以上巻けるリールがあれば水深が深くても問題ないだろう。

シマノなら 1000番~3000番

シマノの場合、1000番~3000番は必要になりそうである。フォースマスターの場合、1000番~3000番は実用巻上持久力がすべて 8.5kg となっているためどれを選んでも間違いはなさそうであるが、プレイズの場合だと 800番から3000番まですべて 6kg となっている。

ヤリイカ・スルメイカの場合、多点掛けという形で複数イカが乗る場合があるため、6kg だとちょっと心もとない気がする。そうなってくると、実用巻上持久力が 7.5kg にパワーアップしているプレイズ3000XPはヤリイカに向いていると思われる。

ダイワなら 300番~500番

ダイワの場合、300番~500番あたりが丁度良いだろう。イカ以外にも中深場とかほかの釣りに応用するなら500番、ライトなものにも使っていくのであれば 300番をチョイスすれば良さそうである。

500番についてはパワーアップしたレオブリッツ500JPが 2020/9 に発売されたのでそれを買っておけば間違いはないだろう。

また、2023年に発売されたシーボーグ400Jなども中型魚からヤリイカ・スルメイカまで狙えて汎用性が高くお勧めである。

ヤリイカ・スルメイカ実釣レポート

私はヤリイカ・スルメイカ釣りにはフォースマスター2000を利用している。PE4号を使う時とPE3号を使う時があるがどちらのラインでも十分に楽しむことができ、パワーも強くまったく問題なく利用できる。

アマダイ

東京湾のアマダイ釣りの場合、オモリは80号で深さ100m前後。ライトの場合は50号~60号程度。どちらもPE2号~PE3号が200m以上巻けるリールがあれば問題ない。そして、ヤリイカと違って多点掛けでというわけでもなさそうなので、ある程度小型の電動リールでも問題なさそうである。

シマノなら 600番~1000番

シマノであれば 600 番から 1000番のリールであればちょうど良さそう。特にフォースマスター600はシマノの公式サイトでもアマダイ釣りでのタックルインプレッションが上がっているほどなのでピッタリな予感。予算を落としてプレイズにしても800番があれば大丈夫だろう。フォースマスター600は2023年に新モデルが出たばかりなのでおすすめである。

ダイワなら 200番

ダイワの場合 200 番のリールが小さくて便利そうな感じがする。アマダイであれば強いパワーも不要なのでレオブリッツ200Jあたりでも十分だろう。

アマダイ実釣レポート

私はフォースマスター600DHにPE2号を巻いたものを毎回利用している。一般的にはライトアマダイと呼ばれる分野である。

通常アマダイの場合はPE3号が指定されることもあるのでその場合は、PE3号に巻き替えて利用する予定である。

タチウオ(テンヤ・天秤)

タチウオ釣りの場合、真夏の天秤仕掛けで釣る場合はかなり浅い棚を攻めるため電動リールは必要ではないが、冬場の深い棚の釣りやテンヤタチウオの場合は電動リールを使った方が有利なことが多い。

テンヤタチウオの場合だと50号程度のオモリを100m前後の深さで釣ることが多く、多くの船宿ではPE2号以下という指定があったりする。

シマノなら 200番~600番

シマノであったら2号が200m巻ける400番のリールから600番のリールが良さそうである。プレイズ600あたりは釣りをしていても使っている人を良く見る。

タチウオの場合、より細いラインを使う方も多く、そうなってくると2021年に発売されたフォースマスター200を利用するという手もある。ただし、他の釣りに使うという汎用性は低くなってしまう。

フォースマスター200やフォースマスター600には別の記事でも紹介しているがNewタッチドライブという方式の巻き取りスイッチを搭載しておりこれがかなりタチウオ釣りと相性が良い。

タチウオをメインで釣りたいのであればフォースマスター600シリーズはおすすめである。(私も利用している)

また、2023年モデルのフォースマスター600であれば、「タッチドライブスピードロック」機能が付いておりタチウオの引きに合わせて巻き上げをコントロールすることが可能である。これは是非とも使ってみたい機能ですね。

ダイワなら 200番~300番

ダイワのリールを使うのであれば200番がピッタリである。

私の友人は汎用性の高い300番を使っているが、300番でも問題なく使えているので、他の釣りとの汎用性を考えて1台で済ませたい人は300番が良いかもしれない。

タチウオ実釣レポート

私はタチウオ釣りではPE2号を利用するため、フォースマスター600DHを利用している。前述のとおりタッチドライブとの相性も最高である。

ワラサ(コマセ)

秋になると東京湾周辺にワラサがわんさかとやってくる。最近はルアーで狙う人も多いがコマセを使ったワラサ釣りは秋の風物詩と言える。

久里浜や松輪から出船するコマセワラサでは80号のビシを使って 50m 前後を狙う。

ただし、相手は青物であるためかなりのパワーが要求される。PEラインは4号~5号が推奨されておりそれが巻けてなおかつパワーの強いリールが求められる。

シマノなら 1000番~3000番

シマノならPE4号が230m巻ける800番以上のリールが望ましい。PE5号を使うなら1000番以上が安心である。

2021年5月に発売された新型フォースマスター1000も使い勝手が良さそうだ。

ヤリイカ釣り等との兼用など汎用性を持たせるのであればフォースマスター2000やフォースマスター3000がオススメである。

ダイワなら 300番 ~ 500番

ダイワであれば300番~500番がちょうど良さそうである。

レオブリッツ300Jやシーボーグ300J, シーボーグ400Jなどがベストサイズであるが、中深場をメインにやるのであればレオブリッツ500Jなども視野に入る。

ワラサ実釣レポート

私はヤリイカ用に準備したPE4号を巻いたフォースマスター2000を流用しているがかなり快適に釣りが楽しめた。

LT中深場の五目

LT中深場五目釣りは相模湾などでチャレンジできる釣りでクロムツやアカムツ、キンメなどをライトなタックルで狙う釣りである。

オモリ150号~200号を使い水深300m – 400m を狙うこともある釣りである。そのため、PE4号を500m程度巻いておかないと釣りにならない。

シマノであれば3000番以上が必須であるし、ダイワであれば500番以上が必要だ。

私はフォースマスター2000番を利用したが釣り場によってはラインがすべて出てしまうなどのトラブルに見舞われた・・・PE3号500mであれば何とか釣りになるだろうが・・・やはり3000番は欲しいところだ。

落とし込み(玄界灘)

玄界灘での落とし込み釣りでは主にPE5号~6号を利用し、100号~120号程度のオモリを使った釣りで、水深は深くても100m程度の釣りとなる。

ベストサイズはシマノであれば3000番、ダイワであれば500番とされているが、PE5号であればシマノ2000番やダイワ400番でも問題なく利用可能だ。

実際に玄界灘で釣りをした際にはフォースマスター2000にPE5号を300m巻いてオモリ100号で60m前後を狙った。

キハダ・大型青物

まだはやい。自分にはまだ早いと思っているが、いつかはキハダマグロやカツオ・ブリやヒラマサといった大型青物を釣ってみたいと考えている。

このような釣りではこれまで紹介したサイズのリールでは小さく、シマノであれば6000番のリール、ダイワであれば800番以上の大型電動リールが必要となる。

電動リールのバッテリーは?

電動リールを動かすためには電源が必要となる。私が良く行く船宿では電源が船についていることが多いためバッテリはこれまで必要なかった。

基本的にはこれまで電動リールを船の電源で使ってきて不自由はなかったので最初はバッテリのことなんて考えずに、まずは1台目の電動リールを手にしてほしい。

そして、何度か釣行するうちに電動リールのバッテリーを持っていた方が良いように感じることがあったら、こちらの記事を参考にしていただき、電動リールのバッテリーを購入いただくのが良いだろう。

まとめ

シマノ・ダイワの代表的な電動リールのスペックと対象魚別の電動リールについて考察をしてみたが、結局、自分が一番したい釣りに合わせるのが一番であると感じた。

ただ、一種類の釣りごとに1台の電動リールを買っているとどれだけお金があっても足りないので、やりたい釣りを挙げてみて、その釣りを2つの電動リールで80%~90%カバーできないか?という視点で考えると最良の2台が見つかるのかもしれない。

もしも、1台である程度汎用性を持たせてやりたい!と思うのであれば、こちらの記事をご参考にしていただくと良いだろう。

現在のフォーメーション

2024年時点での私は「フォースマスター2000」と「フォースマスター600DH」の2台体制で釣りをしている。

フォースマスター2000ではPE4号を使った「ヤリイカ」「ワラサ」「ビシアジ」、PE3号を使った「ヤリイカ」「オニカサゴ」「アカムツ」といった中深場をカバーしている。また、玄界灘ではPE5号を使った落とし込み釣りにも利用している。

フォースマスター600DHでは主にPE2号を巻いており「タチウオ(テンヤ・天秤」「アマダイ」「イサキ」などに大活躍である。

電動リールを買って感じたことは、PEラインの巻替えが面倒であるということ。テンション3というメーカー指定のテンションを掛けて巻くことに難儀している・・・

そのため、できる限り応用の広いPEラインを巻いておくことが重要かと思っている。中型電動リールではPE4号を巻いておけば「ヤリイカ」「ビシアジ」「ワラサ」「コマセマダイ」に使用できるため近場のフィールドでは困らないことが分かった。

小型電動リールにはPE2号が応用範囲が広くておすすめである。

であるからして、ダイワであれば200番と400番 or 500番というフォーメーションが良さそうに思う。

コメント

[…] […]